|

|

||

| Bestellinfo E-BOOK DOWNLOAD | |||

|

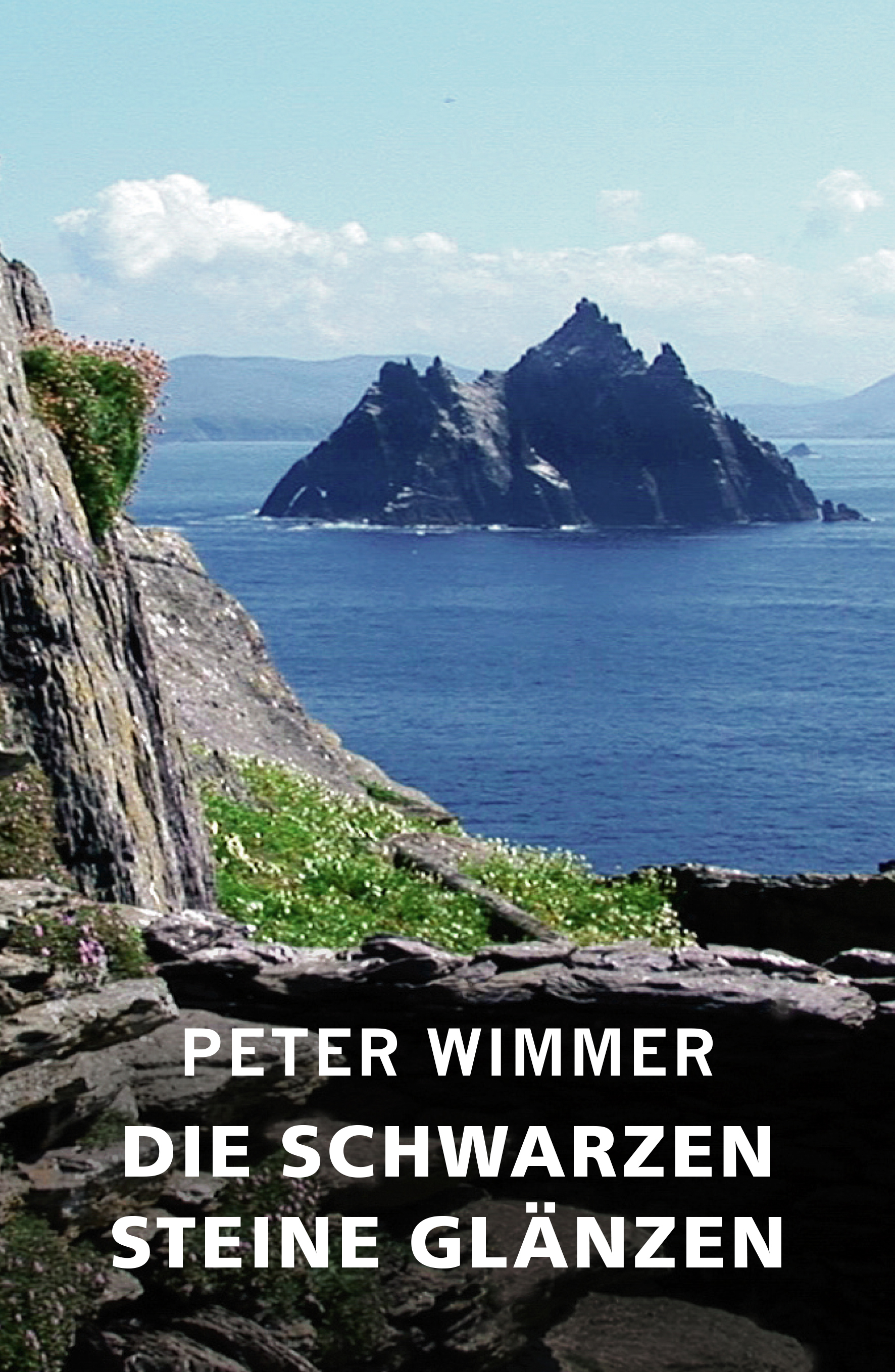

Die schwarzen Steine glänzen – Irland, Kurzgeschichten Buch 8 x 11 cm, 90 Seiten, 8 Abbildungen, 12,50 EURO | Bestellinfo Buch Authentisches aus mehreren Irlandreisen. Der Besuch einer mystischen Klosteranlage aus dem 6. Jh., auf der Spitze der kleinen aus dem tosenden Atlantik ragenden Felsinsel Skellig Michael, eines der letzten großen Abenteuer in Europa. Pubatmosphäre mit Irish Folk live. Ungewöhnliche Geschehnisse, Begegnungen, Engel on the Road. Made in Ireland. AUS DEM INHALT: Bed and Breakfast Ich sitze an der Bar, trinke mein erstes Guinness und träume den Erlebnissen von vier Urlaubswochen entgegen. Die Fähre ist gut besetzt. Ich verkneife mir etwas zu essen, weil das meistens nicht schmeckt auf diesen kurzen Strecken. Ich mache einige Mal die Runde an Deck. Sehr windig heute. Aber das große Schiff liegt ruhig in der See. In der Mitte des Kanals begegnet uns das Schwesterschiff. Die Kreidefelsen von Dover kommen näher, ein mir vertrauter Anblick. (...) Ich nehme die Küstenroute in Richtung Brighton, eine mir vertraute Landschaft. Ein kleiner Zug, mit einer Dampflokomotive davor, stampft und schnauft durch grüne Wiesen. Ich spüre, dass ich in England bin. Ich höre irische Folklore und träume. (...) Ich habe genug vom Fahren, bin müde und hungrig, beschließe in Hastings zu bleiben. Ich halte an der Küstenstraße in der Nähe des großen weißen Piers. Die Uferpromenade ähnelt der in Brighton. Ich suche eine Unterkunft, sehe ein Schild B+B an einem griechischen Restaurant. Ich suche den Eingang, stehe im Speiseraum, denke, das ist nicht richtig, gehe wieder hinaus. Ich entdecke einen separaten Eingang mit den Buchstaben B+B, öffne die Tür. Ein Flur, es ist sehr dunkel. Ich erkenne eine zweite Tür, daneben eine Klingel, ziemlich groß und rot. Ich lese trotz Dunkelheit break, denke an breakfast, drücke, höre ein seltsames Geräusch. Etwas ist zerbrochen. (...)

DIE MÖNCHSINSEL Noch geht es mir gut, dank meiner Reisetabletten. Der Hosenboden ist nass, ebenso mein rechter Arm und mein rechtes Hosenbein. Das kleine Boot schaukelt fürchterlich. Mal ist es vorne ganz oben, hinten ganz unten, mal umgekehrt. Mal scheint es sich auf die linke, mal auf die rechte Seite legen zu wollen. Und manchmal kommt alles zusammen. Am Heck sitzen Leute in Regenhäute oder Gelbzeug gehüllt. Es wäre auch nicht anders möglich. Obwohl sie nur ein paar Meter von mir entfernt sind verschwinden sie zeitweilig in einem dichten Gischtschwall. Ich erfülle mir einen ganz großen Traum. Skellig Michael zu besuchen ist für mich beinahe so wichtig wie einmal vor den Pyramiden Ägyptens gestanden zu haben. Die Insel liegt etwa zwölf Kilometer vor der Südwest-Küste Irlands, umtost von den Wellen des Atlantiks. Der bizarre Fels ragt pyramidenförmig mit scharfen Konturen bis zu 230 Metern aus dem Wasser. Es gibt dort keine Vegetation, nur schwarzer Stein. So steht es in der Reiseliteratur. Und dennoch haben auf diesem kleinen Eiland vom sechsten bis zum zwölften Jahrhundert in ununterbrochener Folge Mönche gelebt. Man weiß nicht weshalb sie sich auf ein solch lebensfeindliches Felsgebilde mitten im Meer zurückgezogen haben und wovon sie sich ernährten. Reste ihrer Behausungen und in den Fels geschlagene Stufen das ist alles was übriggeblieben ist. Genug, um meine Phantasie zu beflügeln, zumal ich vor zwei Jahren, bei meiner ersten Irlandreise, in der Reiseliteratur las: Der Besuch von Skellig Michael ist eines der letzten großen Abenteuer in Europa. Es stand dort auch, dass die kleinen Schiffe, welche die Besucher hinüberbringen, nur bei gutem Wetter fahren, weil sie nur bei gutem Wetter und ruhiger See an der Felsinsel anlegen können. (...) Heute hat es geklappt, obwohl das Wetter nicht besonders gut ist. Ich habe gesehen, dass der Bootsführer, bevor wir ablegten, noch einige Schwimmwesten zusätzlich unter Deck verstaut hat. Ich denke, er wird schon wissen was er macht. Und wenn er glaubt das Wetter ist gut genug für einen Bootstrip zur Felsinsel dann wird das auch so sein. Das wilde Schaukeln und Stampfen des kleinen Bootes lässt mich jedoch nichts Gutes ahnen. (...) Ich stehe während der gesamten Überfahrt. Meine Sitzbank entlang der Kajütenrückwand ist permanent überspült. Der Wind und mit ihm die Gischt kommen gerade von der Seite auf der ich stehe. Den Platz wechseln kann ich nicht. Alle anderen sind besetzt und die meisten nicht besser. Aber das Stehen hat auch Vorteile. Ich kann das Auf und Ab, die Schlingerbewegungen des Bootes, gut ausgleichen. Meine Reisetabletten wirken Wunder. Mir geht es nach einer halben Stunde Fahrt noch gut. Es ist wie auf einer Achterbahn. Die am Heck Sitzenden kreischen, wenn das Boot sie hoch schleudert und dann einige Meter nach unten durchsackt. Das kommt jetzt oft vor. Als Zugabe erhalten sie auch immer noch eine große Dusche. Die Kinder lachen nicht mehr. Sie schauen ernst und ebenso die Eltern. Ein etwa zwölfjähriges Mädchen wird zuerst blass, dann leicht grün im Gesicht. Es klammert sich an den Wulst der Reling. Der Vater schützt und stützt das Kind. Der Kopf des Mädchens neigt sich über den Bootsrand. In krampfartigen Intervallen hebt und senkt sich der junge Körper. Es ist 11.30 Uhr. Einige sitzen nun blass da und schauen mit starrem Blick geradeaus. Und einige hängen über der Reling, so, als wollten sie die Fische zählen oder ergründen wie tief das Meer ist. Immer wenn ich glaube es ist gerade möglich versuche ich an der Kajütenseite entlang nach vorn zu schauen. Ich sehe die kleine schwarze Felsinsel verschwommen im grauen Dunst näher kommen. Manchmal sehe ich nichts. Dann bekomme ich die weiße schäumende Gischt mitten ins Gesicht. (...) Ich steige langsam nach oben, sehr vorsichtig, ich bin nicht schwindelfrei. Es gibt kein Geländer. Der Wind hat zugenommen. Die Sicht wird immer schlechter. Höchstens noch fünfzig Meter kann ich die Richtung der alten eigenwillig geformten glitschigen Stufen erkennen. Es geht sehr steil nach oben. Manchmal so dicht am beinahe senkrecht abfallenden Fels entlang, dass ich glaube, umkehren zu müssen. Aber die kleinen putzig aussehenden Seevögelchen schauen mich so possierlich an, dass ich mir keine Blöße geben möchte. Außerdem sage ich mir, was die anderen können kann ich auch. (...) Ich beruhige mich mit einem Schokoriegel, denn ich bin nun völlig eingehüllt in den dichten Nebel. Mein Ehrgeiz zieht mich weiter. Ich schalte ab, schaue nur noch vor mich auf die schmalen aus dem Fels geschlagenen verwitterten Stufen. Nun habe ich eine Anhöhe erreicht. Der Wind bläst mir von der anderen Seite entgegen. Ich denke an den Text in der Reiseliteratur: Eines der letzten großen Abenteuer in Europa. Ich habe das Bedürfnis zu kriechen, mich an die Stufen zu klammern. Der Wind zerrt an mir. Er kommt von allen Seiten. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Vorsichtig schaue ich über die oberste Stufe eines Absatzes. Vor mir nur noch grauer Nebel, nur noch Nichts. Ich ahne die Höhe, höre tief unten das Grollen der Brandung und spüre die Urgewalt des Meeres bebend unter meinen Füßen. Das Wasser ist nicht mehr zu sehen. Ich erkenne einen schmalen Pfad, nur einige Fuß breit, entlang einer steil aufragenden Felswand. Rechts davon nichts, einfach nichts. Der Wind ist jetzt so stark, dass ich glaube, er bläst mich hinunter, wenn ich mich erhebe. Ich bleibe auf der drittletzten Stufe sitzen. Ich kann nicht weiter. Über diesen Pfad bringen mich keine zehn Pferde. Wie komme ich hier nur wieder runter? Das sind die Gedanken, die mir durch den Kopf gehen. Ich kralle mich noch im Sitzen an die nasse Felsstufe. Ich beginne, langsam nach unten zu kriechen. Da höre ich Stimmen, Kinderstimmen. Ein Junge und ein Mädchen, beide vielleicht zehn oder zwölf Jahre alt, gehen scherzend, in ein angeregtes Gespräch vertieft, mit leichtem Schritt an mir vorüber. Das darf nicht wahr sein. (...)

KEIN GUTER TAG Killarney, Freitag, 23 Uhr, in meinem Zimmer Traurig macht mich Killarney. So auch schon bei der ersten Irlandreise. Und dennoch, irgendetwas zieht mich immer wieder hierher. Hundert Pubs. Einige davon mit Live-Musik am Abend. Doch alles macht mich traurig. Es ist die Qualität, die fehlt. Das ist nicht Irland. Ich zahle dreieinhalb Pfund mehr als üblich für mein mieses Zimmer. Ich beschreibe es nicht. Es macht mich traurig. Doch ich habe ein schönes Bild vor Augen. Damit möchte ich jetzt einschlafen. Hoffentlich träume ich von ihr. Ladies View, Samstag, 10.15 Uhr, über den Seen von Killarney Das Leben spielt. Es entstehen seltsame Geschichten. Ich bin noch ganz benommen von der, die ich gerade erlebt habe. Sie war nur von kurzer Dauer. Doch mit der Vorgeschichte und mit meiner Phantasie ... ein starkes Erlebnis. Die Vorgeschichte: Ich habe gestern Abend in Killarney das erstbeste Bed and Breakfast Angebot wahrgenommen und meine Reisetasche abgestellt, in einer üblen Kammer. Dann zog es mich hinein, ins Zentrum des Touristenrummels. Schon in der ersten Minute fällt sie mir auf, eine sehr sympathisch und anziehend wirkende schlanke Frau. Ganz weicher, sicherer Schritt, lange gewellte brünette Haare, ein kräftiger Zopf, einen kleinen Rucksack auf dem Rücken, einfache, schlichte aber sehr geschmackvolle Kleidung, eine enge gut sitzende die wunderschöne Figur betonende Hose ... Ein traumhaftes Bild. Sie zieht mich an. Ich gehe dicht hinter ihr her. Ich spüre an ihrem suchenden Blick, dass sie hier fremd ist, wie ich. Es ist selten, dass ich nette allein reisende Damen antreffe. Der kleine Rucksack macht mir die Art des Reisens deutlich. Sie ist etwa fünfunddreißig und genau mein Typ. Eine Vision am Abend oder Wirklichkeit? Es liegt an mir das herauszufinden. Sie bleibt stehen, studiert die Speisekarte eines Restaurants. Na also denke ich, das passt, das hatte ich auch vor. Ich bleibe ebenfalls stehen, studiere die gleiche Karte. Ich bin jetzt ganz dicht hinter ihr, das gelockte Haar nur wenige Zentimeter von meinem Kopf entfernt, habe ja ein Alibi, die Speisekarte. Ich atme ihren Duft, kein Parfüm, sie. Dieses Profil, diese Haare, der schlanke Hals, die Schultern ... Ich kann mich kaum mehr zurückhalten. Ich bekomme nichts mit von der Speisekarte, bin nur mit mir und natürlich mehr noch mit ihr beschäftigt. Dieser Duft von Nichts ... Ich spüre plötzlich, dass ich sie fast berühre. Ein Ruck und sie geht langsam weiter. Ich folge wie hypnotisiert. Ich kann mich nicht mehr steuern, schwebe in mir selbst. Ein Restaurant auf der anderen Straßenseite. Sie geht hinüber. Ich bin hinter ihr, mit nur wenigen Schritten Abstand. Sie studiert die Karte. Ich auch, so wie vorhin, ganz dicht an ihrem gelockten Haar. Natürlich nehme ich wieder nicht wahr, was angeboten wird. Ich habe nur einen Gedanken, wie spreche ich sie an? Mit meinen geringen Englischkenntnissen ein Problem. Ist sie Engländerin? Vielleicht Französin, Schwedin, Deutsche? Ich kann sie nicht zuordnen. Wir gehen weiter. Das nächste Restaurant direkt vor uns. Ich denke, wie gut, dass es davon so viele gibt, in Killarney. Ich könnte so bis ans Ende der Welt hinter ihr hergehen. Immer wenn ich dicht hinter ihr stehe denke ich nicht viel. Ich genieße ihre Nähe. Immer wenn ich hinter ihr hergehe denke ich darüber nach wie ich sie ansprechen soll. Ich probiere es im Geiste. Natürlich in Englisch. Puh, schrecklich wie sich das schon für mich anhört. Wie muss das erst auf jemanden wirken der gut Englisch spricht oder dessen Muttersprache Englisch ist? Ich glaube ich habe rote Ohren, während ich so mit diesen Gedanken befasst hinter ihr herstapfe. Ich fühle mich gar nicht mehr wohl. Im Gegenteil, ich komme mir ziemlich blöd vor. Wieder bleiben wir vor einer Speisekarte stehen. Doch die Buchstaben verschwimmen vor meinen Augen. Ebenso das traumhafte Profil, das traumhafte gelockte Haar, die traumhafte Figur ... Ich merke nun, ich bin schon weit weg, auch räumlich. Tatsächlich habe ich mich abgewendet, gehe alleine weiter, so als wäre diese Speisekarte nicht interessant für mich. Aus den Augenwinkeln beobachte ich, dass sie noch eine kurze Weile zögernd dort steht. Dann, mit einem Ruck eine Entscheidung getroffen, tritt sie in den Eingangsbereich des Restaurants. Ich sehe sie noch etwas verlegen dort stehen, einige Sekunden nur, dann ist sie im Inneren verschwunden. Aus. Es gibt sie nicht mehr. Doch nur eine Vision. Sie ist geplatzt. Und das obwohl ich ihr schon so nahe war. Ich ärgere mich über mich selbst, über meine Feigheit. Ich habe deutlich gespürt, dass auch bei ihr Sympathie vorhanden war. Etwa zehn Minuten laufen wir Schritt an Schritt durch Killarney, studieren Kopf an Kopf Speisekarten. Keine Sekunde des Unwohlfühlens oder der Ablehnung habe ich bei ihr wahrgenommen. Im Gegenteil, sie strahlte eine große Ruhe aus. Die Ruhe eines ausgeglichenen sehr sensiblen Menschen. Wahrscheinlich war es gerade das, was mich so hat reagieren lassen. Sie die Ruhe, die tolle anziehende Persönlichkeit. Ich unruhig, innerlich zerrissen, voller Probleme was meine Lebenssituation anbelangt ... Und dann die Sprache, meine geringen Englischkenntnisse. Das hat wohl am Ende den Ausschlag gegeben. Selbst wenn ich den Mut gefunden hätte sie anzusprechen wie wenig hätte ich sagen können von dem, was ich ihr wirklich sagen wollte. Aber vielleicht hätte sie ja Deutsch gesprochen. Es sind viele Deutsche in Irland unterwegs. Ich Esel. Ich hätte es doch versuchen sollen. Mehr als nein oder etwas ähnlich Ablehnendes hätte sie nicht sagen können. Mit diesem Wust an Gedanken und dem Ärger über mich selbst, gehe ich den Weg zurück, den wir gemeinsam gegangen sind. Nun studiere ich die Speisekarten wirklich und lande schließlich in dem Restaurant, vor dem ich zum ersten Mal hinter ihr stand. Ich sitze an einem kleinen Tisch, esse ein T-Bone-Steak und Pommes frites. Das Fleisch ist hart und trocken, die Pommes frites sind weich und ölig. Es gibt keine Atmosphäre und keinen Alkohol. Dabei hätte ich gerade jetzt ein großes Guinness nötig. So versuche ich meinen Frust mit Coca-Cola zu ertränken, was mir nicht gelingt. (...) Ich werde früh wach. Schuld ist ein blöder Wecker, der nicht abgestellt wird, wahrscheinlich in einem nicht bewohnten Nachbarraum. Ab sechs Uhr meldet er sich in regelmäßigen Abständen. Ich döse bis kurz nach acht. Versuche positive Gedanken in meinen Kopf zu bekommen. Dusche. Packe. Gehe hinunter. Suche den Raum fürs Frühstück. Stehe in einer Diele mit mehreren geschlossenen Türen. Nirgendwo ein Hinweis auf den Frühstücksraum. Das sieht dieser kleinkarierten unsympathischen Wirtin ähnlich. Sogar daran spart sie. An einer Tür steht private. Ich denke es ist die Küche, klopfe höflich. Nichts, klopfe wieder. Nichts. Ich will gerade die Klinke herunterdrücken, da öffnet sich die Tür. Ich glaube zu träumen. Wer steht da lächelnd vor mir, mit einem Buch in der Hand? Wer sagt freundlich mit sanfter Stimme Dinge die ich nicht verstehe? Ich kann gar nichts verstehen, auch wenn sie deutsch sprechen würde. Ich habe nur Soße in meinem Kopf. Ich stehe benommen da, stammele fragend etwas von Breakfast. Ich bin auf die miese Wirtin eingestellt. Und nun steht sie vor mir. Sie bittet mich lächelnd herein, geht vor mir her, mit der herrlich engen gut sitzenden Hose. Sie nimmt Platz an einem großen runden Holztisch, auf dem viele Teller und Tassen stehen. (...)

MORE GUINNESS Es ist neun Uhr am Abend. Seit etwa zwei Stunden höre ich nun schon dieser Musikantengruppe zu, in Lisdoonvarna, einem kleinen, unscheinbaren, wenig vom Tourismus beeinflussten Ort im grünen hügeligen Weideland Burren. Es ist der Westen Irlands. Sehr einsam. Hier steht die Zeit. Drei Pints of Guinness habe ich bisher genossen und gegessen, Lachs aus der Irischen See. Der beste der Welt. Das hat mir ein älterer Ire mit Stolz erzählt. Die spielen immer besser, dabei sind es gar keine Iren. Acht junge Leute sitzen an einem langen niedrigen Tisch. Drei Fiedeln, ein Banjo, zwei Gitarren, Flöte, Mundharmonika, Löffel, dazu wechselnd Gesang. Der Pub füllt sich langsam aber beständig. Die Musik der jungen Leute ist die Attraktion des Abends, in diesem kleinen Ort. Nicht organisiert, nirgends angekündigt, eben live. Das einmal zu erleben, habe ich mir immer gewünscht. Die spontane nicht einstudierte Musik ist typisch für Irland. Ich sehe den Musikanten an, dass sie Touristen sind. Woher sie kommen weiß ich nicht. Es wird immer irischer. Sogar die Wirtsleute hinter der Theke schmunzeln anerkennend. Sie haben auch allen Grund dazu. Der Raum ist nun gut besetzt. Alle, oder beinahe alle, trinken Guinness. So auch die Musikanten. "More Guinness", höre ich immer wieder. Sie spielen ohne Pause. Wenn einer von ihnen einmal aussetzen möchte, vielleicht um ein Schwätzchen zu halten oder in Ruhe eine Zigarette zu rauchen, dann macht er das einfach. Die Musikstücke entwickeln sich spontan. Kaum ist der letzte Ton verklungen klimpert einer wieder vor sich hin, improvisiert, sucht eine neue Melodie. Die anderen reden, scherzen, trinken, rauchen, bis sie, von dem neuen Thema mitgerissen, ihr Instrument aufnehmen, sich anschließen und wie in einem Rausch der neuen Melodie nachjagen. Es scheint als wollten sich die Instrumente gegenseitig überbieten. Die Augen der Musiker leuchten. Zwei junge Frauen sind unter ihnen. Die Bögen der Fiedeln sausen wild zuckend auf und nieder. Schlanke Finger fliegen über die Seiten der Zupfinstrumente. Wenn die zarte Flöte aktiv wird halten sich die anderen zurück. Es ist ein permanenter Wechsel. Mal führt die Fiedel, mal das Banjo, mal lässt man die Flöte vor oder die Löffel. Wenn die Löffel ihr Solo haben trommeln alle mit im Pub. Ich mache Tonaufzeichnungen mit meinem kleinen Walkman. Es durchzuckt mich. Warum filme ich nicht? Es war doch immer mein Wunsch Livemusik und die dazugehörende Stimmung in einem irischen Pub im Film festzuhalten. Ich habe sogar eine Rolle hochempfindliches Kunstlichtmaterial dabei. Es hat mich ganz ordentlich durchzuckt. Ich sehe schon die warmen Bilder auf der Leinwand. Großaufnahmen. Der Bogen der Fiedel saust auf und nieder, die flinken Finger des Banjospielers, die Löffel auf dem Bein, die Querflöte im Gegenlicht, die dunkel glühenden Augen der schönen Fiedlerin, toll. Dazu der Originalsound, aufgezeichnet von meinem Walkman. Spitze. Was spricht dagegen? Ich mache einen Check. Ich vergegenwärtige mir, dass ich mich in solchen Fällen oft mit der Technik verheddere, dass ich den einliegenden Tageslichtfilm in der Kamera zurückspulen, herausnehmen und gegen den hochempfindlichen Kunstlichtfilm tauschen muss, dass ich meinen guten Platz an der Theke mit gutem Blick auf die Musiker aufgeben muss, dass ich zum Auto gehen muss. Der Check fällt positiv aus. Die zu erwartenden Bilder sind all das wert. Doch stopp. Habe ich vielleicht schon zuviel getrunken? Nein. Auch dieser Teil des Checks fällt positiv aus. Ich bin total nüchtern. Könnten die Musikanten etwas dagegen haben? Nein, das glaube ich nicht. Einige Gäste machen Fotos, sogar mit Blitz. Also, was hält mich noch? Nichts. Ich bezahle und gehe. Die Musik ist auf der Straße weithin hörbar. Sie begleitet mich fast bis zu meinem Auto. Kein Wunder, dass sich der Pub so gefüllt hat. (...) Ich sehe einen freien Hocker. Nicht zu fassen. Ich sitze. Toll, die Musiker zum Greifen nahe vor mir. Geschafft. Doch: "Sorry, my daughter is sitting here", höre ich von der Dame direkt neben mir. Ich stehe, die Kamera in der Hand. Ein Check auf die Bedienelemente. Die Weitwinkeloptik drauf, die Blende ganz auf, Entfernung ein Meter, Federwerk aufziehen bis zum Anschlag. Los geht’s. Zuerst die schöne Fiedlerin mit den dunkel glühenden Augen in Nahaufnahme. Ich gehe sogar gekonnt in die Hocke dabei und schwenke die Kamera leicht. Der Bogen saust auf und nieder. Ich stocke. Höre kein Kamerageräusch mehr, filme weiter. Denke vielleicht nicht zu hören bei dem Lärm. Nein, da ist nichts. Ich versuche es wieder. Löse aus. Schaue dabei die Kamera an. Nichts rührt sich. Die Gäste schauen alle zu mir hin. Gott ist mir das peinlich. Da ist noch ein kleiner offener Raum hinter den Musikern. Ich flitze hinein. Drehe noch einmal in Ruhe an der Kurbel. Löse aus. Nichts. Wieso tut sie es denn nicht? Es ist das erste Mal, dass sie streikt. Ich löse wieder aus. Schaue dabei zur Kamera. Jetzt tut sie’s. Ich probiere es noch einmal. Sie tut’s. Also wieder hinein. Die Gäste im Pub schauen anerkennend. Meine Oldtimerkamera macht im Zeitalter der Plastik-Videokameras einen glänzenden Eindruck. Großaufnahme. Diesmal das Banjo, damit die hübsche Fiedlerin mit den dunkel glühenden Augen nicht glaubt ich hätte es nur auf sie abgesehen. Die Musiker steigern sich bei meiner Aktion. Nun die Flöte, toll, sogar im Gegenlicht. Phantastisch, was ich im Sucher sehe ... Ich vermisse schon wieder das Laufgeräusch der Kamera, lasse mir aber nichts anmerken. Ein Ruck an der Kurbel. Ein Test mit Blickkontakt. Sie tut’s. Jetzt die ganze Gruppe in der Totalen. Ich halte die Luft an. Die Kamera surrt. Ich zähle die Sekunden pro Einstellung mit, halte ganz ruhig. Sie tut’s, sie surrt. Eben Schweizer Qualität, eben Bolex. Nun noch einmal die Fiedlerin mit den dunkel glühenden Augen. Der Bogen saust auf und nieder, die Finger fliegen, die Löffel klappern. Ich vergesse sogar das Publikum nicht. Alle Blicke sind glänzend auf mich gerichtet. Die Musik schwillt an zu einem Inferno. Ich ziehe die Kamera hoch, vom auf- und absausenden Bogen der Fiedel über die Flöte, über das Banjo, hin zum Publikum. (...)

EIN BESONDERES MÄDCHEN Ich hatte einmal eine Theorie. Sie befasste sich mit den Wertmaßstäben des menschlichen Daseins und mit dem was wir Erfahrung nennen. Diese Theorie begleitete mich Jahre meines Lebens. Sie verdichtete sich mehr und mehr, bis zu jenem Morgen an der Nordküste Irlands. Frühstück zwischen acht und halb neun. So hatten wir es vereinbart. Es war spät geworden in der Nacht. Das Musikfest in den Straßen, der nicht enden wollende interessante Gesprächsstoff, die intensiven Eindrücke des Nachmittags und des Abends. Wie tot bin ich ins Bett gefallen. Sie war wirklich ein besonderes Mädchen. Das spürte ich schon wenige Minuten nachdem ich sie als Anhalterin aufgelesen hatte, in Londonderry, an der mit Stacheldraht verbarrikadierten düsteren Kasernenmauer. Ziemlich verloren stand sie da, mit dem großen Rucksack zu ihren Füßen. Irgendwie unwirklich kam sie mir vor, in diesem Umfeld. Die schüchtern nur ein wenig nach vorn gestreckte Hand mit dem aufgerichteten Daumen war das Zeichen welches mich abrupt herausriss aus meinen, dem Eindruck den die Stadt auf mich machte entsprechenden düsteren Gedanken und anhalten ließ. Pechschwarze Haare, große funkelnde Augen, pralle naturrote Lippen. Sprühendes junges Leben sprang mich an. Aufgeregt kam sie zur rechten Fahrzeugseite. Sie war es gewohnt, den Fahrer dort anzusprechen. Ich beugte mich hinüber. Sie öffnete die Tür. Ich hörte Deutsch. Nicht zu fassen. Und dazu, ihre Richtung war auch meine. Sie war auf dem Weg nach Dublin. Erleichtert habe ich den English Dictionary ins Handschuhfach gelegt. Beinahe vier Wochen war sie schon unterwegs, auf der grünen Insel, von Jugendherberge zu Jugendherberge. Ich bewunderte sie bezüglich ihres Mutes alleine zu reisen und bezüglich ihrer positiven, offenen Ausstrahlung. Ihre Anwesenheit tat mir gut. Wo sie nur bleibt? Ich schaute auf meine Uhr. Gleich halb neun. Vor mir stand mein Frühstück. Sie war wirklich total hinüber heute Nacht. Losgerissen haben wir uns von den Musikanten in den Straßen des kleinen Küstenorts, nach Mitternacht. Sie entschuldigte sich: "Ich kann nicht mehr. Sei mir bitte nicht böse. Ich muss ins Bett." Sie taumelte fast. Mir ging es nicht viel besser. Das war einfach zuviel, was wir bis dahin miteinander erlebt hatten. Und die aufwühlenden Gespräche. Ja, mit Isabell konnte ich mich gut unterhalten. Erstaunlich, auf welche Lebenserfahrungen sie mit ihren neunzehn Jahren zurückblickte. Oft hatte sie Schaum auf den Lippen, wenn sie sprach. Nie war es Belangloses, Oberflächliches. Sie sprach auch immer mit dem ganzen Körper. Einhunderttausend Volt saßen neben mir. Das spürte ich schnell. Ein Kraftwerk des Lebens. Der erste Eindruck, den ich von ihr hatte an der Kasernenmauer in Londonderry, war richtig.

SO WIE JEMAND ES TUT, WENN ER FRIERT Es ist ein sehr schöner Abend, blank geputzt der Himmel über der Dingle-Bay, im Süden der immergrünen Insel. Die irische Sonne wärmt noch angenehm. Ich komme an einen Strand, an einen sehr langen Strand. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Ich laufe, laufe, laufe, die tiefe Sonne im Gesicht. Der Strand ist endlos. Ich sehe eine Frau und ich sehe einen Mann. Beide etwa in meinem Alter. Sie schimpft mit ihm, weil er sie am Wasser fotografieren möchte. Sie sagt er solle lieber die Abendsonne fotografieren. Er macht es. Die Frau steht von ihm abgewandt und schaut in die auslaufende, weiß schäumende, perlende Gischt. Sie ist mit sich selbst beschäftigt. Ich spüre eine Spannung zwischen den beiden. Einige Stunden später. Ich sitze in einem Pub, in der Nähe von Dingle und warte auf Livemusik, die hier für heute Abend angekündigt ist. Der große Raum ist noch ziemlich leer. Die Tür öffnet sich. Ein Mann und eine Frau kommen herein, in Windjacken gehüllt. Ich kenne sie. Es sind die beiden. Ich sah sie am Strand. Er hat einen großen Instrumentenkoffer in der Hand, der darauf schließen lässt, dass er wohl der Musikant des Abends ist. Ich bin enttäuscht. In diesem großen Pub habe ich mehr erwartet. Er bekommt einen Platz zugewiesen, in der Mitte des Raums. Er hantiert an seinem Koffer. Die Frau sitzt in seiner Nähe, die Beine weit von sich gestreckt. Sie hat ihre Windjacke anbehalten, die Hände tief in den Taschen vergraben. Sie zieht die Schultern hoch und kuschelt sich ein, so, wie jemand es tut, wenn er friert. Sie starrt vor sich hin. Beide bekommen ein Guinness. Sie trinken schweigend einen Schluck. (...) |

|||

Achmed Omara Ali

Der Prinz vom Nil

Die schwarzen

Steine glänzen

BENNI

oder Aber morgen

mache ich alles anders,

ganz anders

eBooks

Theaterstücke

für einen bis vier

Darsteller

eBooks

Erzählungen

Kurzgeschichten

Märchen

(Sammelband)

Achmed Omara Ali

Der Prinz vom Nil

Bed and Breakfast

Die Mönchsinsel

Kein guter Tag

More Guinnes

Ein besonderes

Mädchen

So wie jemand es tut,

wenn er friert

Die ungeheuerliche

Geschichte

vom ungeheuer

ungeheuerlichen

Ungeheuer

BENNI

oder Aber morgen

mache ich alles anders,

ganz anders